di Michela Becchis

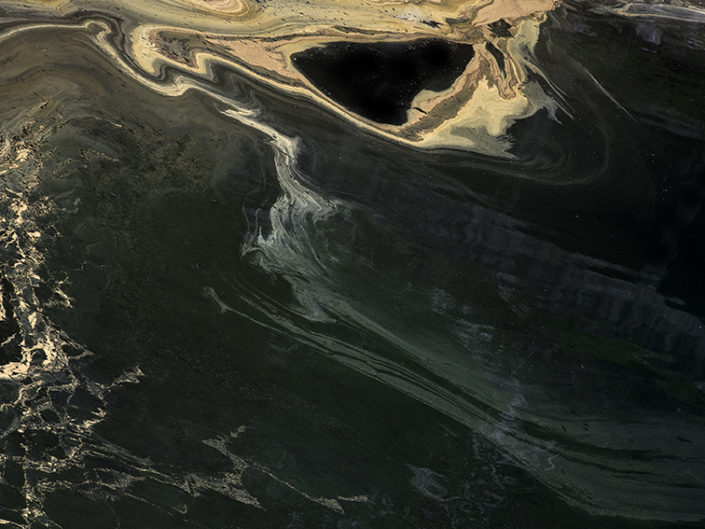

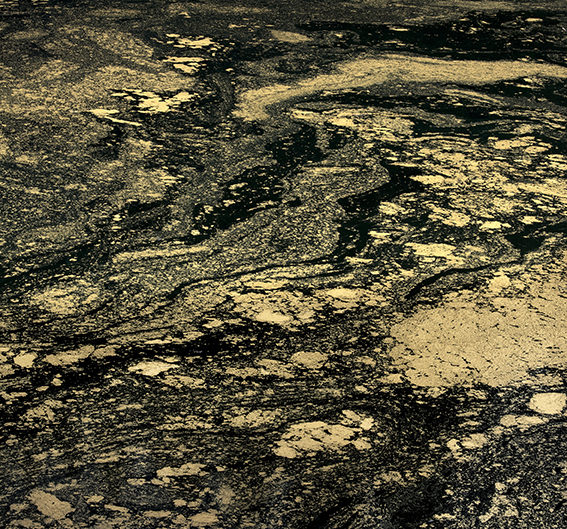

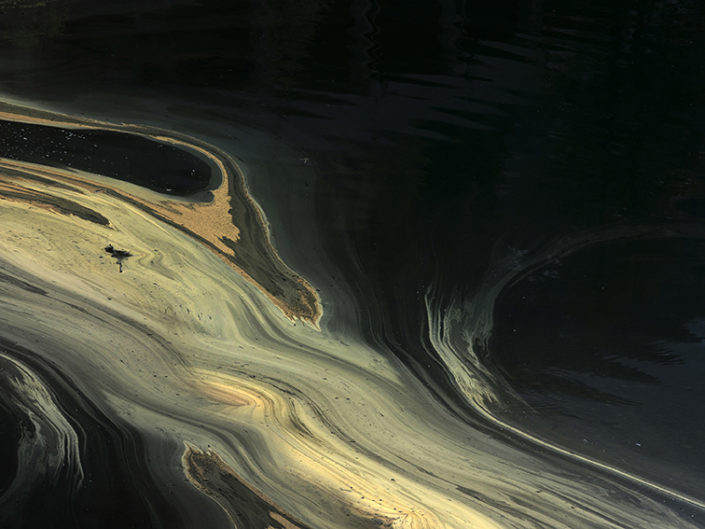

Spesso la fotografia racconta ciò che accade sulla pelle del mondo e di quella pelle ne narra rughe, abrasioni, linee, pieghe e piaghe e spesso chi guarda una fotografia immagina, con una certa tracotanza, di aver inteso immediatamente che punto della pelle il fotografo ci rimanda, ci mostra, certo che la vista sia il più infallibile dei sensi e dei critici. Ma guardare la pelle richiede un’attenzione che non ammette svagatezza perché la pelle narra, in realtà, il livello più profondo dell’esperienza. Per Claudio Orlandi l’indagine fotografica della pelle del mondo passa per la possibilità che questa superficie sia o meno riconoscibile. La sua materia prima, ancora prima della materia primigenia, della natura, è una sorta di sfida alla sua riconoscibilità. O meglio, se essa sia possibile o meno al di sotto di quella che non è che la sua apparenza che ci si ostina a chiamare “rappresentazione realista del mondo”. Il contatto tra la vista e ciò che Orlandi fotografa avviene necessariamente sulla superficie delle cose, ma le sue fotografie chiedono lo sforzo di spingersi oltre, provare a capire al di là di quel primo contatto. Etimologicamente la parola “superficie” vuol dire sopra la faccia, cioè qualcosa che copre la sostanza che vi è immediatamente al di sotto e attraverso cui pure quella sostanza si manifesta. Non è quindi una finzione, ma un’apparenza e se nel senso astronomico l’apparenza è ciò che gli astri mostrano alla visione telescopica, nel caso di Orlandi è ciò che il mondo mostra avvicinandosi a esso microscopicamente.

In un testo molto famoso Deleuze si confronta con il pensiero di Leibniz e con il Barocco attraverso quello che trasforma in un concetto filosofico a tutti gli effetti: la piega. La piega, la sua dinamicità, il suo sostanziare corpi, il suo raccogliere dentro di sé luci ed ombre, vere o teoriche, che ha sempre fatto parte dell’arte, nel Barocco si replica in una sorta di infinito, così come nella filosofia di Leibniz dove tutto si spiega, si dispiega, si ripiega. E se seguiamo il senso della piega infinita di tutte le manifestazioni artistiche arriviamo alla contemporaneità e anche ai lavori di Orlandi. La piega fermata nell’immagine dei teli non è un semplice avvilupparsi, ma è una figura del tempo e del degradarsi di ciò che risiede sotto, dentro, tra la piega; è paesaggio e insieme tessuto delle emozioni e della consapevolezza che mai può essere teso. La piega è trasformazione anche tragica di un ambiente e al fotografo non interessa mostrare un effetto devastante, ma darci modo di intendere quel senso di pericolo che troppo spesso occultiamo in una frase come “tra le pieghe della mente”.

Le sue fotografie sono l’alternativa allo sguardo illusorio e – mentalmente piuttosto che visivamente – di superficie. Ma è sulla superficie che Orlandi riporta il nostro sguardo e cattura delle mappe che si dispongono sull’acqua come i segni di un volto, di una facies, di una fisionomia che il tempo e l’esistere muta e che per distrazione non riconosciamo. Cancella la possibilità del panorama, intendendolo esattamente per quello che fu e cioè una falsa figurazione paesistica dipinta e del mutare delle stagioni offre solo il variare cromatico e l’impenetrabilità della materia in un cartogramma che disegna spazi assai più ampi di quelli fermati solo affinché diventino simbolo di un universo. Un universo che l’uomo aggredisce creando tra le pieghe ferite e che pure oppone sempre una imperturbabilità in cui luoghi e affetti si producono insieme in una proiezione reciproca di paesaggio interiore e paesaggio esteriore. Scrive Giuliana Bruno “Il paesaggio della mediazione affettiva è materiale: è fatto di tessuti aptici, atmosfere commoventi e fabbricazioni transitive”. Lo stesso tessuto delle fotografie di Orlandi.